Telegram

Telegram

Конкурс «Лучшие юридические департаменты России» — явление поистине наиважнейшее для отечественного юридического рынка. Ежегодно собирая несколько десятков юридических служб, соревнующихся за звание лучшей, журналы Legal Insight и «Корпоративный юрист», организующий подобный конкурс, аккумулируют информацию о самых передовых и важных событиях, проектах и изменениях, произошедших в российском юридическом инхаусе.

Как член экспертного совета конкурса Legal Insight, результаты которого будут подведены 16 сентября, хочу поделиться своими наблюдениями за основными трендами в развитии управления в юридических службах. Итак, рассмотрим, какие управленческие практики наиболее популярны сегодня у российских инхаусов.

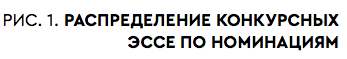

В этом году на конкурсе Legal Insight в 14 номинациях было заявлено 120 конкурсных работ от 70 компаний. На рис. 1 показано распределение конкурсных эссе по номинациям. Там видно, на каких областях юридические службы концентрируются в наибольшей степени, а где конкуренция пока не столь высока.

Почти в 100 % случаев крупные российские юридические службы централизованы. Обособленность юристов на местах от корпоративного центра встречается уже крайне редко, и во многих анкетах переход от децентрализованной системы управления к единой правовой службе представляется как правильное организационное изменение.

Если тенденция к централизации структур — далеко не уникальное для юристов явление, то в этом году участилось создание обособленных центров юридической работы, специализирующихся на каком‐либо направлении. Центры экспертизы договоров и претензионные центры — наиболее популярные виды таких структур, что, впрочем, логично с учетом высокого потенциала для централизации тех видов юридической практики, которые мы дружно именуем рутинными.

В некоторых анкетах наблюдается уже достаточно зрелый подход к оценке экономической эффективности такой централизации, включая расчет оптимизированных FTE, ФОТ, АХР, сроков обработки задач, а также удовлетворенности клиентов.

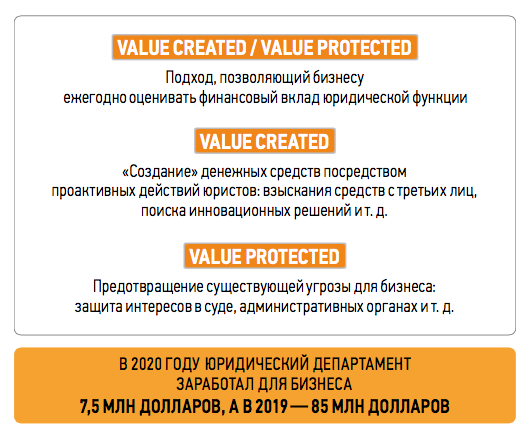

Коснувшись вопроса экономической эффективности, нельзя не отметить нарастающую частоту упоминаний о том, как юристы влияют на экономику компании. Помимо уже набивших оскомину «сумм взысканий по судам и претензиям» в анкетах приводятся примеры того, как юристы на цифрах доказывают бизнесу свою эффективность. Например, в одной западной компании, участвующей в конкурсе, есть так называемый Legal measurement playbook, определяющий оценку экономического влияния юристов на бизнес в логике, показанной на рис. 2.

Некоторые юридические департаменты приводят примеры того, как они, оптимизировав свой бизнес‐процесс, сократили численность своих сотрудников и стали обходиться компании дешевле (а мы знаем, что «сэкономил — значит заработал»). Наконец, встречаются попытки глубокого расчета экономической эффективности судебных исков с учетом стоимости денег компании и вероятности победы / проигрыша в судах.

Работа с данными — одно из перспективных направлений развития юридического менеджмента. Радует, что российский инхаус начинает демонстрировать это понимание уже не на словах, а на практике.

Практически все крупнейшие (и наиболее продвинутые из небольших) юридические службы развивают системы CRM. Чтобы клиент мог быстро и легко получить понятный юридический совет или нужный ему документ, юристы повсеместно запускают клиентские порталы, где выкладывают типовые формы договоров, доверенностей, претензий и создают разделы часто задаваемых вопросов (опять же для снижения расходов на юристов). Наиболее современные юридические подразделения пробуют использовать чат‐боты и уже планируют с их помощью закрывать до 40 % своих типовых задач без участия юристов. В паре анкет встречается упоминание личного кабинета клиента, в котором фиксируется вся история его обращений в юридическую службу.

Голос клиента все больше интересует юристов, традиционно причисляющих себя к охранительной функции организации. В подавляющем большинстве анкет мы видим ссылки на применение оценки клиентоориентированности по методикам NPS (net promotion score) и CSI (customer satisfaction index). Кстати, вторая методика оценки, предполагающая определение уровня удовлетворенности клиента по шкале от 1 до 7 или от 1 до 5, стала встречаться чаще именно за последние пару лет, заменяя NPS, ориентированную скорее на внешний контур, где у клиента есть выбор. У тех, у кого имеются обособленные центры обслуживания или центры экспертиз, есть жесткие SLA (service level agreement), задающие стандартные параметры предоставляемого сервиса, включая сроки ответов на запросы.

Из материалов конкурса заметна нарастающая популярность практики описания бизнес‐процессов, в которые вовлечены юристы. Вот цитата из анкеты одного участника: «Правовой департамент разработал и внедрил Playbook — поведенческий сценарий действий сотрудников с детальным описанием основных бизнес-процессов. В настоящее время в формате Playbook описаны три основных бизнес-процесса компании, до конца года планируется описать еще четыре. Playbook стал «букварем» при обучении нового сотрудника, он утвержден в компании в качестве ЛНА и является внутригрупповым стандартом работы». Юристы разрабатывают и излагают в дружественной для пользователя форме алгоритмы их работы по сделкам, выставлению претензий, заключению договоров и пр. Радует, что юридические департаменты все чаще видят себя полноценными участниками бизнес‐процессов компании. Это повышает эффективность правовой работы, позволяя лучше понять роль юриста в компании и добавляя ясности клиентам, с которыми он взаимодействует.

Другой, почти уже общей, практикой, применяемой юридическими службами, является стандартизация договоров и прочих документов. Речь даже не о подготовке и выкладке в базу рекомендованных шаблонов. Наиболее современные юридические функции идут дальше: у внутренних заказчиков, обращающихся по поводу составления договора, появляются более удобные формы работы с контрактами. Вместо того чтобы искать нужный шаблон, выбирая его из сотни документов, выложенных на портале, с помощью конструктора договоров или чат‐бота клиент отвечает на серию вопросов и получает нужный для него проект документа, готового к запуску в систему согласования.

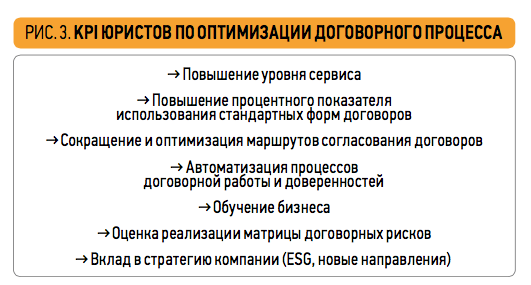

Но и на этом юристы не останавливаются. В наиболее развитых юридических функциях ими управляется весь процесс договорной работы. Они утверждают «умные» маршруты согласования контрактов, обеспечивают оперативность их прохождения через всех согласующих, определяют контроль, по которому договор анализируется в компании до того, как будет выпущен, актуализируют стандартные формы договоров, обучают персонал и выполняют множество других задач, чтобы сделать эту, казалось бы, рутинную функцию максимально эффективной. На рис. 3 приведены KPI юристов одной из участвующих в конкурсе компаний, связанные с договорной работой. Зрелость подхода к управлению договорами здесь налицо.

В отличии от западных стран в России устойчивое развитие еще только набирает свою популярность среди юристов. Если в таких компаниях, как Apple или Nestle, главные юристы уже курируют данную функцию, у нас этому уделяют (реальное) внимание даже не все публичные компании, не говоря об их юристах. Но настроение меняется, и наиболее продвинутые юридические функции уже выделяют свое участие в этой повестке. Постепенно российские юридические службы уделяют все больше внимания заключению сделок, привязанных к целям устойчивого развития, реализации программ ESG в закупках, активному участию в законотворческой работе, связанной со снижением негативного воздействия на окружающую среду, наконец, внедрению системы комплаенс, являющейся частью системы ESG.

До сентября интрига конкурса сохранится, а осенью мы узнаем, кто из нескольких десятков претендентов будет признан лучшим. Но уже сейчас можно уверенно констатировать, что за последние годы уровень юридического менеджмента в России заметно вырос. Быть может, не далек тот день, когда наши юридические службы смогут конкурировать с крупнейшими юридическим департаментами мировых компаний, участвуя в международных турнирах, и надеемся, успешнее, чем сборная России по футболу.